Las Palmas Flamencas con José del Calli

Mucho se ha escrito sobre el compás. Pero una cosa es la teoría y otra, muy distinta, es sentirla nacer en las manos de un sabio. El arte del palmeo es el lenguaje más antiguo de esta tribu, el latido que lo conecta todo. Estas palmas flamencas no son un simple aplauso; son el alma rítmica del flamenco.

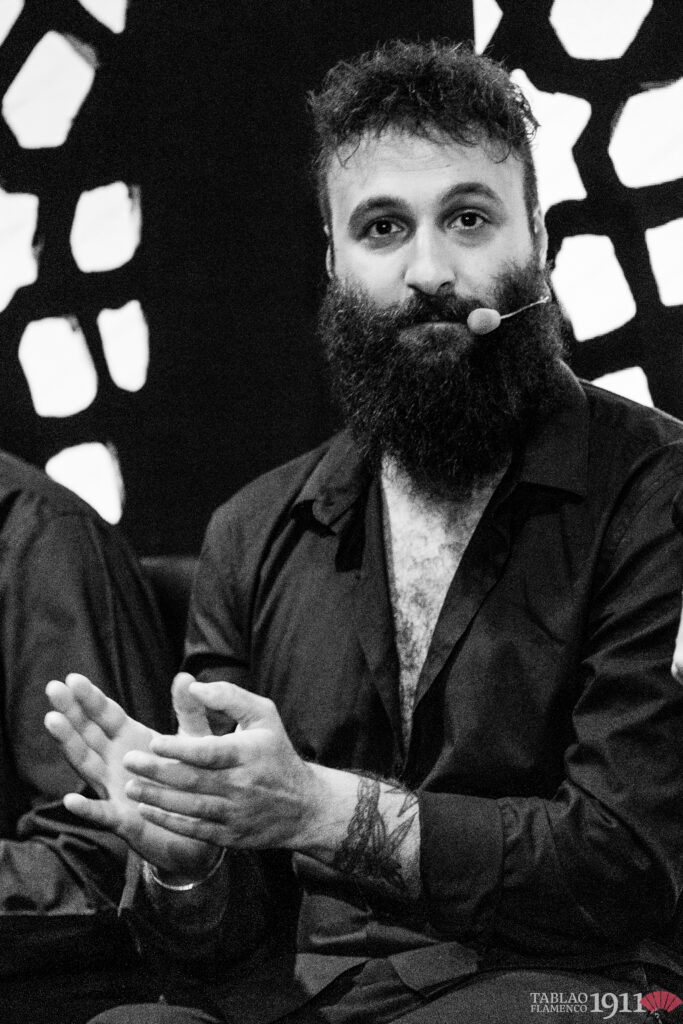

Para hablar de este arte, nos sentamos en Tablao 1911 con José del Calli. Dejamos a un lado su faceta de excelente Cantaor para centrarnos en ese otro arte que domina como pocos: el de ser un palmero excepcional.

Jose del Calli, el Maestro de las Palmas Flamencas en Tablao Flamenco 1911

La Intención tras el Palmeo

La teoría nos dice que el compás es la arquitectura del flamenco. Pero la técnica sin intención es un cuerpo sin alma. Hablamos de la intención detrás de cada golpe.

José, cuando empiezas a marcar las primeras palmas de la noche, ¿qué es lo primero que buscas? ¿Estás pensando en la métrica o estás ya contando una historia con tu palmeo antes incluso de abrir la boca?

«Lo primero que busco es como todo en este arte: empezar de menos a más, no darlo todo de primera».

Su objetivo inicial no es el adorno, sino el anclaje. Busca lo que en el argot flamenco se conoce como «el peso».

«Busco por ese peso, que decimos nosotros los flamencos, para marcar las pautas del compás, que estemos todos agarrados».

Sus palmas, en ese momento inicial, no buscan el protagonismo, sino convertirse en el pilar rítmico. Su función es crear un terreno firme y compartido. «Que mis palmas en este caso sirvan un poco de base, como si fuese un cajón, simplemente, y pues nada, buscar el peso de primera y que se asiente el palo que estamos tocando en ese momento».

La Paleta Sonora del Palmero: Los tipos de palmas

El arte del palmeo flamenco es, ante todo, un arte de matices. No es solo marcar el ritmo; es pintarlo con diferentes colores y texturas. En esta paleta sonora, destacan dos técnicas fundamentales.

En un extremo, encontramos las palmas sordas. Se consiguen ahuecando las manos para crear un sonido grave, suave y apagado, casi un susurro rítmico. Son las palmas que arropan, que no invaden. Las sentirás sosteniendo el compás lento y profundo de una Soleá o en los momentos más delicados del cante.

En el otro extremo, estallan las palmas claras o sonoras. Aquí las manos se mantienen más firmes, produciendo un sonido nítido y agudo, como un látigo. Son pura energía. Impulsan el ritmo festivo de las Bulerías o las Alegrías y sirven para jalonar los remates más intensos del baile.

Pero estas palmas son mucho más que un metrónomo. Son una herramienta de comunicación entre los artistas, un diálogo musical que intensifica la emoción y sirve de guía en la improvisación.

José, la teoría nos da el mapa, pero tú trazas la ruta en directo. ¿Cómo decides qué sonido usar? ¿Es una elección puramente técnica que depende del palo, o es más bien una respuesta visceral a la energía que te transmite la bailaora en ese preciso instante?

«Depende el momento, depende la situación, depende el palo, depende la bailaora, depende el cantaor que esté cantando y en ese momento lo tengo que acompañar, depende la guitarra…».

Su elección no es solitaria, es una respuesta constante a estímulos. Menciona si el guitarrista está en una falseta, si debe usar una palma abierta o sorda, dejando claro que no hay una regla fija. «Depende de muchas situaciones», resume.

Pero la maestría va más allá de elegir entre sorda y abierta. Consiste en mezclarlas, en jugar con el color para crear texturas inesperadas.

«Incluso se pueden jugar de diferente color, o sea, de sorda a abierta. Incluso si la bailaora está haciendo un tapao y hay que hacerle la palma sorda, se puede jugar, sabiéndolo jugar, metiéndole de vez en cuando una palma abierta y cambia un poquito el color, aunque la base en ese momento sea la palma sorda».

Es aquí donde el palmero se convierte en pintor, añadiendo pinceladas de luz sobre un fondo oscuro, demostrando que su arte no es seguir reglas, sino saber cuándo y cómo romperlas con intención.

El Contratiempo: El Vértigo en las Palmas

El palmeo no es solo seguir, también es retar. El contratiempo es una de las técnicas más avanzadas y emocionantes, un salto al vacío que requiere una confianza absoluta.

¿Qué necesitas sentir en tus compañeros para atreverte a romper la estructura y jugar con esos silencios? ¿Qué aporta ese vértigo al espectáculo?

«Lo que necesito sentir en mis compañeros, primero, es que tengan buena base y que estemos anclados a una buena base para poder hacer contratiempo».

«Hay veces que no he tenido buena base y las palmas no sirven de nada. O sea, me limito a tocar las palmas sosamente, como digo yo, y sin engrandecer en ese momento al bailaor, bailaora o artista que está en escena, porque no se puede».

El contratiempo, por tanto, no es solo un adorno rítmico, sino el síntoma de un cuadro flamenco que funciona a la perfección, una prueba de la conexión entre los artistas. Solo cuando siente esa seguridad, José puede desplegar todo su arte.

«Necesito una buena base fundamental y que esté muy bien de ritmo, y ahí ya puedo dar de mí todo lo que pueda y todo lo que soy».

El Jaleo: La Palabra como Palmeo

El arsenal de un palmero de tu talla no se limita a las manos. El jaleo —ese «¡Olé!», «¡Vamos allá!», «¡Agua!»— es también percusión, otra forma de palmeo vocal.

Un jaleo a destiempo puede cortar la inspiración, pero uno oportuno puede llevar a un artista a la gloria. ¿Cuál es para ti el secreto de un buen jaleo? ¿Es más importante lo que se dice o el momento exacto en que se lanza, como si fuera una palma más?

«El jaleo para mí es un estado de euforia que te sale cuando un bailaor, un cantaor, un guitarrista, un percusionista, alguien que está en escena, pues te arranca algo de adentro. Te hace sentir ese impulso de lanzarle como un piropo».

«No es lo que digas, la palabra. O sea, «olé» no quiere decir que la palabra sea bonita. Incluso yo lo hago mucho con un sonido, y hago «¡ah!» o «¡agua!» o, yo qué sé, algo así. No significa «olé» porque sea la palabra bonita».

El jaleo es un impulso visceral, un sonido que brota sin filtro. Es la prueba de que el arte del otro ha conectado con algo profundo en ti. Como él mismo dice, es «algo que te mueve, que te ha llamado algo de adentro, que no sé el qué, que te inspira a moverte de esa manera, de esa sensación».

No es una decisión, es una consecuencia.

El «Bailaor Sentao»: La Fusión del Palmeo y el Zapateado

Y esto nos lleva a uno de los elogios más profundos del flamenco. Se dice de ti que eres un «bailaor sentao». Sabemos que no es solo por la maestría de tus palmas flamencas, sino porque, además, zapateas desde la silla.

José, esa habilidad de cantar, realizar el palmeo y zapatear a la vez es una proeza. ¿Cómo gestionas esa disociación corporal? ¿Es algo que se entrena de forma consciente o es una sabiduría que el cuerpo de un artista flamenco adquiere tras miles de noches de tablao?

«No diría que es algo que se entrena, la verdad. Aunque es muy relativo también, porque podría ser de entrenamiento, porque yo desde pequeñito me he criado en una casa de flamencos. Mis padres, todos artistas, mis tíos… Yo he crecido ahí y me dormía escuchando cante en directo».

Esa habilidad no nació en un aula, sino en el corazón de un hogar flamenco, en un tablao familiar. No fue una decisión, fue un desarrollo natural. El zapateo desde la silla, por tanto, no es una técnica añadida, sino una extensión de su pasión por el baile.

«Es que me gusta mucho el baile, también. Y como me encanta tanto el baile y me encanta jugar tanto con los tiempos, con los sentidos del compás y eso, pues como que he aprendido a la fuerza, ¿no?».

La disociación no es un ejercicio mental, es el resultado de una vida inmersa en el compás. No es algo que haya practicado de forma aislada. «No es que haya entrenado por ponerme yo en mi casa solo a ver «a ver, este golpe, a ver, este zapateado», no. Es algo que, pues sí, me sale, no sé cómo explicarlo, es algo innato».

Esa sabiduría, como él dice, le sale «a la fuerza», brota de algo que lleva dentro, de un cuerpo que aprendió a sentir y expresar el ritmo de todas las maneras posibles, incluso desde la silla.

El Diálogo con la Guitarra

El palmeo no existe en un vacío; es un diálogo constante. La guitarra propone falsetas, momentos de calma o de virtuosismo que el palmero debe saber arropar.

¿Cómo es ese diálogo con el guitarrista? Cuando él se lanza con una falseta, ¿tus palmas se retiran para dejarle espacio o se transforman para crearle una base rítmica sobre la que pueda volar con seguridad?

«Cuando el guitarrista comienza con una falseta, tienes que hacerle una buena base y estar ahí acompañándolo con un buen soniquete, como decimos nosotros».

El objetivo es crear un colchón rítmico, un suelo firme sobre el que el guitarrista pueda desarrollar su melodía sin miedo. Sin embargo, este acompañamiento no es pasivo. El palmero está atento, esperando el momento preciso para intervenir con más fuerza y unirse al clímax.

«Puedes atacar en el remate de la falseta. Ya en el remate de la falseta, que lo veas venir, atacas ya de la mejor forma que puedas y jugando y haciéndole contratiempo, y él juega contigo también».

Es un juego de complicidad. El palmero sostiene, y justo al final, en el remate, se lanza junto al guitarrista para cerrar el dibujo musical con una explosión conjunta. «Y entonces ahí el cierre, pues ya ahí es cuando viene el «olé» también», concluye. Es la culminación perfecta del diálogo, el momento en que ambas voces se funden en una.

La Sabiduría del Palmero: ¿Se Enseña o se Aprende?

Este nivel de conocimiento en el arte del palmeo parece un lenguaje secreto, una herencia que se pasa de maestro a aprendiz en la intimidad del tablao.

Este conocimiento tan profundo que tienes como palmero, ¿es algo que se puede enseñar en una clase, con una pizarra, o es un saber que solo se puede transmitir noche tras noche, respirando el mismo aire que los compañeros en un escenario?

«Bueno, enseñar, enseñar, claro que se puede enseñar la técnica, creo yo. La técnica sí, y los dobles que se hacen, los contratiempos, claro que sí».

Sin embargo, el verdadero desafío, lo que él considera difícil de transmitir en un aula, es la esencia misma del ritmo flamenco.

«Lo que yo veo difícil de que puedan aprender es el compás. El compás yo creo que se tiene innato. Se puede ejercitar con el tiempo y tener mejor compás, pero claro, siempre va a ser un compás aprendido».

Aquí reside la diferencia crucial: un compás «aprendido» frente a uno «innato». No es lo mismo ejecutarlo que llevarlo dentro. «No va a ser como el que lo lleva de casa, innato», afirma. José reconoce que este don natural puede ser bueno o malo de origen, pero es el punto de partida que lo define todo.

Quien lo trae de serie, «cada vez lo va prosperando más y va cogiendo más forma en su compás y lo va poniendo a unos niveles pues enormes». En cambio, para quien parte de una base más débil, el progreso tiene un techo. «El que lo tenga muy bajito, pues nos quedamos ahí siempre. Se queda en un nivel bajo, que sí, vale, pero pero no».

En definitiva, la técnica se enseña, pero el compás, ese latido profundo, se trae de cuna.

La Necesidad del Silencio

Finalmente, para que un palmeo tan sutil y lleno de matices se aprecie, se necesita un ecosistema adecuado, incluso en palos como los Tangos o los Fandangos que piden fiesta.

Para que todo este lenguaje de palmas flamencas, zapateados y miradas funcione, ¿qué importancia tiene un espacio como este, un tablao íntimo donde se puede sentir hasta la respiración del compañero y donde el público viene a escuchar, no solo a mirar?

«Lo que le sale al músico, al artista, es irrepetible en ese momento».

Esa es la magia que no se puede planificar. José lo contrasta con la rigidez de las grandes producciones, donde la espontaneidad se sacrifica.

«Hay días muy buenos que te salen cosas que no las vas a hacer ni en el Teatro Real por tres meses que te tires ensayando con las mismas personas».

El tablao es el caldo de cultivo de lo imprevisible. Es un lugar que invoca al duende. «En un tablao te salen esas cosas, o sea, tiene esa magia de que es irrepetible». Y esa magia, señala, se multiplica cuando el entorno y los compañeros están a la altura.

«Y la verdad que en un tablao, ya hablando como el 1911, con tan buenos artistas que hay de primer nivel todo, pues entonces es más fácil que salgan cosas irrepetibles. Como salen a cada día».

El tablao, por tanto, no es solo un escenario, sino un ingrediente activo, un catalizador que, combinado con artistas de primer nivel, garantiza que lo extraordinario no sea una excepción, sino una costumbre.

Después de una charla así, uno ya no escucha las palmas de la misma manera. Entiende que el palmeo no es solo un ritmo, es un relato; que no son un aplauso, son un diálogo; y que para bailar, a veces, la sabiduría más grande reside en permanecer sentado.

Y para ser testigo de esa sabiduría, hay que acercarse, guardar silencio y, simplemente, escuchar el latido.

Ven a escuchar el diálogo. Reserva tu noche en el corazón del flamenco.