Les Palmas Flamencas avec José del Calli

Beaucoup a été écrit sur le compás. Mais entre la théorie et le fait de le sentir naître entre les mains d’un maître, il y a un monde. L’art du palmeo est le langage le plus ancien de cette tribu, le battement qui relie tout. Ces palmas flamencas ne sont pas de simples applaudissements ; elles sont l’âme rythmique du flamenco.

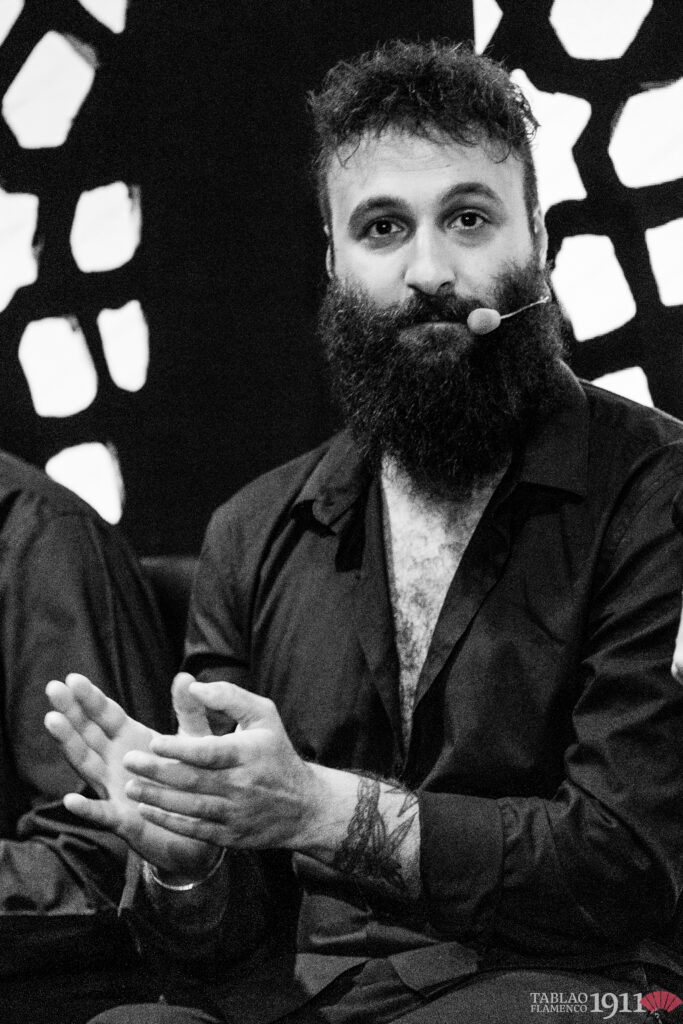

Pour parler de cet art, nous nous sommes assis au Tablao 1911 avec José del Calli. Nous avons mis de côté sa facette de grand chanteur pour nous concentrer sur cet autre art qu’il maîtrise comme peu : celui d’être un palmero d’exception.

José del Calli, Maître des Palmas Flamencas au Tablao Flamenco 1911

L’intention derrière les palmas

La théorie nous dit que le compás est l’architecture du flamenco. Mais la technique sans intention est un corps sans âme. Nous parlons ici de l’intention derrière chaque frappe.

José, quand tu commences à marquer les premières palmas de la soirée, que cherches-tu en premier ? Tu penses à la métrique ou tu racontes déjà une histoire avec tes palmas avant même d’ouvrir la bouche ?

«La première chose que je cherche, comme dans tout art : commencer doucement et monter en intensité, ne pas tout donner d’un coup.»

Son objectif initial n’est pas l’ornement, mais l’ancrage. Il cherche ce que l’argot flamenco appelle « le poids ».

«Je cherche ce poids, comme nous les flamencos le disons, pour marquer les repères du compás, pour que nous soyons tous reliés.»

Ses palmas, à ce moment-là, ne cherchent pas à briller, mais à devenir la base rythmique. Leur fonction est de créer un terrain solide et partagé. «Que mes palmas servent ici un peu de base, comme un cajón, tout simplement, et donc chercher le poids du premier temps pour que le style que l’on joue s’ancre à ce moment-là.»

La Palette Sonore du Palmas : Les Types de Claquements

L’art du palmas flamenco est avant tout un art de nuances. Il ne s’agit pas seulement de marquer le rythme, mais de le peindre avec des couleurs et des textures variées. Dans cette palette sonore, deux techniques fondamentales se distinguent.

À une extrémité, on trouve les palmas sourdes. Elles s’obtiennent en creusant les mains pour produire un son grave, doux et étouffé, presque un chuchotement rythmique. Ce sont les claquements qui enveloppent, sans envahir. Tu les sentiras soutenir le compás lent et profond d’une Soleá, ou dans les moments les plus délicats du chant.

À l’autre extrémité, éclatent les palmas claires ou sonores. Ici, les mains restent plus fermes, produisant un son net et aigu, semblable à un coup de fouet. C’est de l’énergie pure. Elles portent le rythme festif des Bulerías ou des Alegrías, et soulignent les accents les plus intenses de la danse.

Mais ces palmas sont bien plus qu’un simple métronome. Elles sont un outil de communication entre les artistes, un dialogue musical qui intensifie l’émotion et guide l’improvisation.

José, la théorie nous donne la carte, mais toi tu dessines le chemin en direct. Comment choisis-tu quel son utiliser ? Est-ce un choix purement technique qui dépend du palo, ou plutôt une réponse viscérale à l’énergie que te transmet la danseuse à ce moment précis ?

« Cela dépend du moment, de la situation, du palo, de la danseuse, du chanteur qui chante, et à ce moment-là je dois accompagner, cela dépend de la guitare… »

Son choix n’est pas solitaire, c’est une réponse constante aux stimuli. Il mentionne si le guitariste est dans une falseta, s’il faut utiliser une palma ouverte ou sourde, en précisant qu’il n’y a pas de règle fixe. « Cela dépend de nombreuses situations », résume-t-il.

Mais la maîtrise va au-delà du simple choix entre sourd et clair. Elle consiste à les mélanger, à jouer avec les couleurs pour créer des textures inattendues.

« On peut même jouer avec les couleurs différentes, c’est-à-dire passer de sourd à clair. Même si la danseuse fait un tacón et qu’il faut faire la palma sourde, on peut jouer, en sachant le faire, en insérant de temps en temps une palma claire qui modifie légèrement la couleur, même si la base reste sourde. »

C’est là que le palmero devient un peintre, ajoutant des touches de lumière sur une toile sombre, démontrant que son art ne consiste pas à suivre des règles, mais à savoir quand et comment les briser avec intention.

Le Contretemps : Le Vertige dans les Palmas

Le palmeo n’est pas seulement suivre, c’est aussi défier. Le contretemps est l’une des techniques les plus avancées et exaltantes, un saut dans le vide qui exige une confiance absolue.

Que dois-tu ressentir chez tes compagnons pour oser casser la structure et jouer avec ces silences ? Que procure ce vertige au spectacle ?

« Ce que je dois ressentir chez mes compagnons, d’abord, c’est qu’ils aient une bonne base, et que nous soyons bien ancrés pour pouvoir faire du contretemps. »

« Il y a des fois où je n’ai pas eu une bonne base, et les palmas ne servent à rien. Je finis par frapper mollement, comme je dis, et je ne peux pas mettre en valeur le danseur, la danseuse ou l’artiste sur scène, parce que ce n’est pas possible. »

Le contretemps, donc, n’est pas juste un ornement rythmique. C’est le signe d’un cuadro flamenco qui fonctionne à la perfection, une preuve de la connexion entre les artistes. Ce n’est que lorsqu’il ressent cette sécurité que José peut déployer tout son art.

« Il me faut une base solide et très rythmée, et là, je peux tout donner, tout ce que j’ai et tout ce que je suis. »

Le Jaleo : La Parole comme Palmeo

L’arsenal d’un palmero de ton niveau ne se limite pas aux mains. Le jaleo — ces « ¡Olé! », « ¡Vamos allá! », « ¡Agua! » — est aussi de la percussion, une autre forme de palmeo vocal.

Un jaleo mal placé peut casser l’inspiration, mais un jaleo opportun peut porter un artiste vers la gloire. Quel est ton secret pour un bon jaleo ? Est-ce plus important ce qui est dit ou le moment exact où il est lancé, comme s’il s’agissait d’une palme de plus ?

« Le jaleo, pour moi, est un état d’euphorie qui jaillit quand un danseur, un chanteur, un guitariste, un percussionniste, ou un artiste sur scène fait ressortir quelque chose de toi. Cela te donne envie de lui envoyer ça comme un compliment. »

« Ce n’est pas ce que tu dis, le mot en soi. Par exemple, « olé » ne veut pas dire que le mot est joli. Moi, je le fais souvent avec un son, je dis « ¡ah! » ou « ¡agua! », ou peu importe. Ce n’est pas « olé » parce que c’est un beau mot. »

Le jaleo est une impulsion viscérale, un son qui jaillit sans filtre. C’est la preuve que l’art de l’autre a touché quelque chose de profond en toi. Comme il le dit lui-même, c’est « quelque chose qui te remue, qui t’a appelé de l’intérieur, je ne sais quoi, qui t’inspire à bouger ainsi, à ressentir cette sensation ».

Ce n’est pas une décision, c’est une conséquence.

« Le Bailaor Assis » : La Fusion du Palméo et du Zapateado

Et cela nous conduit à l’un des plus grands éloges du flamenco. On dit de toi que tu es un « bailaor sentao ». Ce n’est pas seulement pour la maîtrise de tes palmas flamencas, mais aussi parce que, en plus, tu frappes des pieds depuis la chaise.

José, cette capacité à chanter, faire des palmas et taper du pied en même temps est un exploit. Comment gères-tu cette dissociation corporelle ? Est-ce quelque chose qui s’apprend consciemment ou est-ce une sagesse que le corps d’un artiste flamenco acquiert après des milliers de nuits de tablao ?

« Je ne dirais pas que c’est quelque chose qui s’apprend, vraiment. Bien que ce soit aussi très relatif, parce que ça pourrait être un entraînement, car depuis tout petit j’ai grandi dans une maison de flamencos. Mes parents, tous artistes, mes oncles… J’ai grandi là et je m’endormais en écoutant du chant en direct. »

Cette capacité n’est pas née dans une salle de classe, mais au cœur d’un foyer flamenco, dans un tablao familial. Ce n’était pas une décision, mais un développement naturel. Le zapateado depuis la chaise, donc, n’est pas une technique ajoutée, mais une extension de sa passion pour la danse.

« J’aime aussi beaucoup la danse. Et comme j’aime tellement la danse et jouer avec les tempos, avec les sens du compás et tout, eh bien j’ai appris à la dure, non ? »

La dissociation n’est pas un exercice mental, c’est le résultat d’une vie immergée dans le compás. Ce n’est pas quelque chose qu’il a pratiqué de manière isolée. « Ce n’est pas que j’ai appris tout seul chez moi en me disant « voyons, ce coup-là, celui-là, ce zapateado-là », non. C’est quelque chose qui, eh bien, me vient, je ne sais pas comment l’expliquer, c’est inné. »

Cette sagesse, comme il dit, lui « vient de force », elle jaillit de quelque chose qu’il porte en lui, d’un corps qui a appris à ressentir et à exprimer le rythme de toutes les manières possibles, même depuis la chaise.

Le Dialogue avec la Guitare

Le palméo n’existe pas dans le vide ; c’est un dialogue constant. La guitare propose des falsetas, des moments de calme ou de virtuosité que le palmero doit savoir envelopper.

Comment se passe ce dialogue avec le guitariste ? Quand il se lance dans une falseta, est-ce que tes palmas se retirent pour lui laisser de l’espace ou se transforment-elles pour créer une base rythmique sur laquelle il peut voler en toute sécurité ?

« Quand le guitariste commence une falseta, il faut lui faire une bonne base et être là à l’accompagner avec un bon soniquete, comme on dit chez nous. »

L’objectif est de créer un coussin rythmique, un sol ferme sur lequel le guitariste peut développer sa mélodie sans crainte. Cependant, cet accompagnement n’est pas passif. Le palmero est attentif, attendant le moment précis pour intervenir avec plus de force et se joindre au climax.

« Tu peux attaquer sur la fin de la falseta. Et déjà à la fin de la falseta, quand tu vois que ça va venir, tu attaques de la meilleure façon possible en jouant et en faisant aussi du contretemps, et il joue aussi avec toi. »

C’est un jeu de complicité. Le palmero soutient, et juste à la fin, dans le final, il se lance avec le guitariste pour clore le dessin musical avec une explosion commune. « Et c’est là que vient aussi le « olé », tu vois ? »

La Sagesse du Palmero : Est-elle Transmise ou Apprise ?

Ce niveau de connaissance dans l’art du palmeo semble un langage secret, une science qui se transmet de maître à élève dans l’intimité du tablao.

Ce savoir si profond que tu possèdes en tant que palmero, est-ce quelque chose qui peut s’enseigner dans une classe, avec un tableau noir, ou est-ce un savoir qui ne se transmet que nuit après nuit, en respirant le même air que les compagnons sur scène ?

« Bon, enseigner, oui, on peut enseigner la technique, je pense. La technique oui, les doubles frappes, les contretemps, bien sûr. »

Mais le véritable défi, ce que je considère comme difficile à transmettre dans une salle, c’est l’essence même du rythme flamenco.

« Ce qui est très difficile à faire apprendre, c’est le compás. Le compás, je pense, est quelque chose d’inné. On peut l’exercer avec le temps et avoir un meilleur compás, mais cela reste un compás appris. »

Voici donc la différence cruciale : un compás “appris” contre un don “inné”. Ce n’est pas la même chose de l’exécuter que de le porter en soi. « Ce n’est pas pareil que de le porter en soi », affirme-t-il. José reconnaît que ce don naturel peut être bon ou mauvais selon sa source, mais c’est le point de départ qui définit tout.

Celui qui l’a de manière innée, « chaque fois il progresse un peu plus et son compás devient plus raffiné et il l’élève à des niveaux énormes ». En revanche, pour celui qui part d’une base plus faible, les progrès sont limités. « Celui qui a un compás trop bas, eh bien, on reste toujours à ce niveau. Ça va, mais pas vraiment. »

En définitive, la technique peut s’enseigner, mais le compás, ce battement profond, se ressent et se vit.

Le Silence Nécessaire

Enfin, pour qu’un palmeo aussi subtil et nuancé soit perçu, un écosystème adéquat est nécessaire, même dans des palos comme les Tangos ou les Fandangos de fête.

Pour que tout ce langage des palmas flamencas, des claquements de pieds et des regards fonctionne, quelle importance a un espace comme celui-ci, un tablao intime où l’on peut ressentir jusqu’à la respiration du compagnon, et où le public vient écouter et non seulement regarder ?

« Ce qui sort du musicien, de l’artiste, est unique à chaque instant. »

C’est cette magie qui ne peut être planifiée. José la compare à la rigidité des grandes productions, où la spontanéité est sacrifiée.

« Parfois, il y a des moments où sortent des choses qu’on ne refera même pas au Teatro Real, malgré trois mois de répétitions avec les mêmes personnes. »

Le tablao est un creuset de l’imprévisible. C’est un lieu qui invoque le duende. « Dans un tablao, il se passe des choses, des choses magiques, parce qu’elles sont irrépétibles. » Et cette magie, dit-il, se multiplie quand l’environnement et les compagnons sont à la hauteur.

« Et la vérité est que dans un tablao, en parlant du 1911, avec de bons artistes de haut niveau, il est plus facile que des choses irrépétibles arrivent. Comme si elles apparaissaient tous les jours. »

Le tablao, donc, n’est pas seulement une scène, mais un ingrédient actif, un catalyseur qui, combiné à des artistes de haut niveau, garantit que l’extraordinaire ne soit pas une exception, mais une habitude.

Après une telle conversation, on ne perçoit plus les palmas de la même manière. On comprend que le palmeo n’est pas seulement un rythme, c’est un récit ; ce n’est pas un simple applaudissement, c’est un dialogue. Et pour danser, parfois, la plus grande sagesse réside dans le fait de rester assis.

Viens écouter ce dialogue. Réserve ta soirée au cœur du flamenco.